2025年1月29日水曜日

250128 タイムマシーン

2025年1月14日火曜日

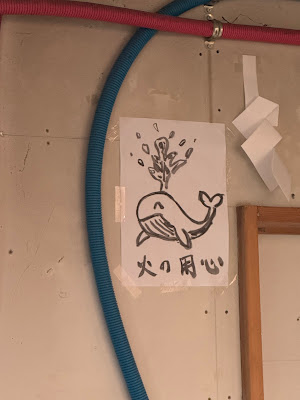

250114 まじない

「まじない」って、漢字だと「呪い」って書くみたいです。

ちょっと怖い感じですね。

でもウチの「呪い」は、可愛くて頼りになる奴です。

|

| 赤青は床暖房の配管です |

火の神様の力とを借りるのと同時に火の用心を願うのですが、火の用心の方が優先順位が高いのは言うまでもありません。

だから、よくあるお札なんかではなく、圧倒的な水量のクジラに縋(すが)っているのです。

家程度の火事なんて、クジラが潮吹きすれば一瞬で消えそうですからね。

こういった「まじない」は、古い建物によく見られます。

有名どころでは「シャチホコ」。

詳しくは忘れてしまいましたが、何かひねりの効いた火を鎮める和歌を屋根裏に書き記す、なんてのも昔どこかで見たことがありました。

シャチホコは、屋根の上に消火栓を付けるようなイメージなんでしょう。

想像上の生き物なので、そのパワーは未知数なのですが、クジラと同様に圧倒的な消火能力を持っていそうです。

恐ろしさを理解した上で火を利用し、その恩恵を受ける。

感謝と恐れが混在している為「呪い」はちょっと怖い感じになるのでしょう。

IHヒーターとかを使っていたのでは、この感覚に達する事はできません。

そして、いくら裸火を使わない生活をしていても、この世から火災は無くなりませんし、最近のカリフォルニアの火事、世界一の大国アメリカでも火事を抑える事はできないのです。

最近、キャンプや焚火ブームですが、みんな、そんな事を無意識の中にも感じ始めているんじゃないですかね。

早いもので正月が明けて、もう半月経ってしまいました。

この楽しい季節も、あと2ヶ月ちょっと。

クジラに任せっきりではなく、自身でも十分用心しながら春を待ちたいと思います。

2024年11月29日金曜日

20241129 豊かな暮らし

先日、昨年竣工したYサン宅を久々で訪ねてきました。

埼玉から山梨に移住されたご夫婦で、桃、ブドウ、野菜など、多分平均的な山梨県人よりも遥かに農業に関わられています。

「現代の農家」をコンセプト?に設計させて頂いたので、そのようなスタイルで家を使い倒して頂いている感じに、設計者としても嬉しい限りでした。

土間と内部の緩衝部分となるバックヤード土間の棚には、野菜や果物のジャムが所せましと並んでいます。

「これならロシアみたいに地下貯蔵庫を作ればよかったですね!」などとお話しすると。奥様は本気で頷いていました。

美味しいコーヒーを頂きながらお話ししてきたのですが、Yさん曰く、「田舎に暮らしている人は豊だよね」だそうです。

都会暮らしにも豊かさはあるのでしょうが、広い家と庭があり、自分で作ったりした野菜などがタダで手に入る場合も多く、空気も景色もキレイだし、水も美味しいし、だそうなのです。

僕も一般的な山梨県人よりは、田舎でしかできないスタイルで生活しているような気がしますが、都会から来た方がそんな事を言われるの聞くと、「まんざらでもないのかな?!」と思います。

自身でも、よりこの場所にあった豊かな暮らしをしたいと思いますし、その入れ物づくりという立場で、これからも皆様のお役に立てるようにしたいと思いました。

2024年11月27日水曜日

241127 気になること2

ちょっと期間が空いてしまいました。

その間に夏が過ぎ、秋が過ぎ、やっと冬らしくなってきました。

前回アナウンスした、自然エネルギー利用事業も始まり、この夏は特に暑い夏でした。

そちらの方はインスタでコマーシャルしていますので、見てみてください。

前回は自然エネルギー事業の事でしたが、その前の確か書きかけだった「気になること」がずっと気になっていました。

そんな訳なので、久々なのですが気になる事を書いてしまおうと思います。

気になるのは、ズバリ近所の二子山です。

|

| まるで2つのピラミッド |

最近はGoogleアースがあるので、それも見たりしますが、やはり実際に高い所から見るのは気分も良いし、そんな事をしています。

そのような習慣から、今ではどこに行っても「何故このような地形になっているのか」考えるのが癖になってしまっています。

そこに二子山です。

文字通りオッ◯イのような感じなのですが、僕の今までの地形分析の経験を超えており、何故その様な形をしているのか、どう考えてもその成り立ちが想像できないのです。

その上、斜面がなんかピラミッドみたいにシャープになっているような気もします。

これは、もしかしたらピラミッド的なものなんじゃないのか!

理由が分からないとモヤモヤする性分なので、いつも見るたびにモヤモヤしています。

どなたか、二子山の成り立ちを知っている方がいたら教えて下さい。

2024年4月19日金曜日

240419 新事業

前回からだいぶ間が空いてしまいました。

正月早々地震があって、今度は中東の雲行きが怪しくなって、そしてまだGW前だというのに、夏のような暑い日が出現しています。

先日、七尾まで足を延ばしてみましたが、大倒壊という感じの建物は少ないものの、まだ道路が結構うねっていたりして、地震の凄まじいエネルギーを感じました。

そこから先に行こうと思っていたのですが、ただでさえ時間のかかる輪島や珠洲まで行き、そこでボランティアをするというのは、まだまだ仕事をしなければならず時間に制約がある身としては、登録とか先方の都合とかで結構ハードルが高い、という事を思い知らされました。

ネットとかで見てみると、輪島や珠洲は、まだ全然手がついていない様子です。

復興に関しては様々な意見があり、実際乗り越えなければならない問題は多いのでしょうが、綺麗な海があるあの地域が、まずはとにかく片付くようにただただ願うばかりです。

ところで、話は変わります。

以前どこかで書いたような気がするのですが、うちの事務所は、太陽光発電と、薪ボイラー、太陽熱温水器を導入したエコ建築です。

太陽光発電はともかく、薪ボイラーと太陽熱温水器は実際に使ってみて、その良さを実感してきました。

それらに、生ゴミをなるべく燃えるゴミに出さないように、コンポストなどの利用を推奨する事を加え、山梨での正しい住まい方を勧める事業を、設計事務所とは別に立ち上げる事にしました。

そんなプランを立て申請したら、補助金も受けられる事になりました。

今まで、家を設計するにあたり様々な事を考えてきたのですが、現代の日本では、田舎でも都会でも同じような住まい方をしています。田舎どころか、国境を越え、南フランスに建っていてもいいような感じの家もあります。

それは、スーパーには一年中キュウリが並び、旬も何も関係なく古今東西の様々な食材で溢れている事と似ていると思うのです。

しかし、実はそれは危うい関係の上に成り立っていて、実際その歯車が少し狂うと、牛乳が無くなったり、レタスが消えたり、実際今も、円高と何かの影響なのでしょうが、オレンジジュースが以上に値上がりしています。

危うい世界の中にあって、山梨の住宅はどのようなものでなければならないか?

その答えの第一歩が、薪ボイラーと太陽熱温水器、そして生ゴミを出さない、なのです。

今まで、僕が設計させて頂いた方には、その様な話をし、幾つか採用して頂いてきたのですが、それはほんの少しでしかありませんでした。

家の建築が必要がない、今までであれば僕との接点が無かった方に対しても、これらを広めるべく、事業化する事にしたのです。

詳しくは追ってご報告します。

|

| 富山湾の朝日 |

2023年12月19日火曜日

231219 気になること

たまに書いている「気になるシリーズ」です。

前からも書いていますが、僕は、建築の設計者として一番(と言うか人として)大切な事は、想像力だと思っています。

若い頃、師匠から「なぜこうなっているのか?、そして自分ならどうするか?常に考えろ!」と言われました。

そのおかげで、建築のみならず全てのことに対して、その様に考えるのがクセになっており、自分なりに答えが出せないと、気持ちが悪くて仕方がありません。

例えば、昔よく登っていた金峰山。

頂上には、五丈岩と呼ばれる巨大な岩があります。

1丈=10尺=3.03mなので、高さ約15メートルの巨大な岩です。

猛者は、登山の締めくくりとしてその五丈岩の頂に登ったりするのですが、これが結構

簡単では無く、僕は怖いので登った事はありません。

この五丈岩までいかなくとも、この金峰山頂には2、3メートルの巨大な岩がゴロゴロしています。

一時期、「五丈岩はともかく、山頂に何故こんな巨大な岩がゴロゴロしているのか?」 その事が気になっていたことがありました。

いろいろ調べ、まあ理由として納得いく説?はこんな感じです。

太平洋プレートに押されて、元は平だった日本列島の背骨的な位置にある部分が隆起し、それがいきなり起こったので、岩盤が粉々に割れ、それがさらに隆起し、今の状況になった。

地球の直径15000kmくらいと比べ、金峰山の高さ2.5kmくらい、その差1/6000くらいです。

みかんが地球だとすると、その差など、表面の粒々の深さより小さい位なのでしょうから、金峰山が0mから2500メートルまでいきなり隆起するなどということは、地球がくしゃみするよりも遙かに小さな出来事だと思うので、ありえない話ではないと思います。

事実、アレキサンダー大王が活躍した当時のマケドニアの都市、アレキサンドリアは、逆に、地震で一夜にして海底に沈んだと言われています。

今僕らは、地震が恐ろしいなんて言っていますが、もっと大きな地殻変動は起こっても不思議ではなく、そう考えると、もしそんな事が起こってしまった時は、「もう仕方ないと思うしかない」のでしょう。

次回に続きます。

2023年12月14日木曜日

231214 黒漆喰2

前回からの続きです

2025年からの断熱基準義務化に伴い、国は全国で、断熱仕様施工講習会 というものを開催していて、僕は訳あってその講師をしています。

先日も、その施工講習会の講師をしました。

場所は、山梨県産業技術センターです。

そこは、山梨県の様々な製造業の技術促進に関わる事業をする機関です。

断熱施工講習会は、敷地内の作業場で行ったのですが、そこに黒漆喰のサンプルがありました。

黒漆喰というのは、文字通り黒い漆喰です。

しかし侮ることなかれ。だだ黒いだけではありません。

写真右側の工程が済んだら、最後に手のひらで磨くのです。

だから本物の黒漆喰(左側の完成形)は光っています。

巷では、光っていない黒漆喰を見る事がありますが、偽物というより未完成という事になります。

黒漆喰。仕上げというより、もはや芸術です。

昔の左官職人が、腕を競い合いながら様々な白漆喰彫物?をするようになり、多分白だけデザインの限界まで達したのでしょう。

黒(影)が入れば、その幅が倍増します。

そうやって、ある時黒くする左官職人が現れ、さらに見栄えをよくするように磨いて光らせる方法を考えたのでしょう。

黒だけの黒漆喰もありますが、僕は、白漆喰との塗り分けする事でその価値が発揮されると思っています。

以前見た、角館の黒漆喰のお蔵のファサードは素晴らしかった。

ググって見てもらいたいのですが、ホントにすごいものです。

お金も掛かっていると思います。

当時のクライアントが、左官職人に「カネはいくら掛かってもいいので、最高の左官を仕上げてくれ!」という感じで発注したのでしょう。

それに答えて、最高の仕事(作品)を残した左官職人も凄いし、発注したオーナーも凄い。

以前何かで読んだのですが、世界中の歴史に残る建物の坪単価を調べてみると、大体1000万円/坪を超えるそうです。

多分、角館のお蔵の単価もそれくらいなのでしょう。

昔は、お金持ちがお金を使う選択肢が、今より少なかった。

だから、その選択肢の一つである建築に掛ける割合も高かったのだと思います。

でも今は、クルマ、時計、宝石、アートなどなど、庶民でもお金を使える選択肢がたくさんあります。

そして、王様、殿様、貴族などなど、無尽蔵にお金を使える立場の人が、ほとんど居なくなってしまった、というのも原因だと思います。

それが良いのか悪いのか分かりませんが、とにかく現在では、角館の黒漆喰のような仕事は生まれないという事です。

建築の価値は何で決まるのか?

断熱性能ももちろん必要ですが、その要素の一つとして、黒漆喰のような手仕事を幾らかでも取り入れたいと思います。

お金をかけなくても手間をかける。

今は、手間=お金 です。

黒漆喰はできなくても、でも、できる事はあると思います。

250803 万博へ

もう前のことなのですが、万博に行ってきました。 万博には、興味も有るような無いような感じだったのですが、「建築人として、まあ行った方がいいでしょ!」程度の軽いノリで行ってきました。 まあ、もちろん行って良かったと思っています。 良かったのは、やはりリングです。 デカい! もはや...

-

先日東京に行ったのですが、久々(10年ぶりくらい)でノアビルの前を通りました。 故白井晟一さんが設計した、あまりにも有名な建築です。新築してから50年位経っています。 それにもかかわらず、流行とか古さとか全く考える意味のないような、絶対的な存在感で建っていまし...

-

先日、昨年竣工したYサン宅を久々で訪ねてきました。 埼玉から山梨に移住されたご夫婦で、桃、ブドウ、野菜など、多分平均的な山梨県人よりも遥かに農業に関わられています。 「現代の農家」をコンセプト?に設計させて頂いたので、そのようなスタイルで家を使い倒して頂いている感じに、設計者とし...

-

写真は、甲州市民ならみんな知っている「大久保平グリーンロッジ」です。 山の中に住みたいという方が居て、敷地を見に行った帰りに偶然見つけました。 「みんな知っている」のはなぜかと言えば、市内の中学生は、この施設で林間学校のキャンプをするからです。 ほどんど記憶が...